- 人生100年時代ってなに?

- どのように対処すればよいの?

- 健康管理のために何をすればよいかな?

- 食事、運動、ストレス管理などのアドバイスを教えてほしい。

- 若いときと比べて、注意すべき点が異なるの?

こんな悩みに答えます。

本記事の内容

第1章:人生100年時代について

第2章:人生100年時代に必要な健康管理のポイント

第3章:健康寿命をのばすための取り組み

第4章:健康管理の実践方法とアドバイス

第5章:人生100年時代に向けた健康管理の未来

長寿化が進む現代社会において、健康管理はますます重要なテーマとなっています。

特に、人生100年時代を迎えた今、私たちは長期的な視点で健康を管理し、高齢期まで健やかに過ごすことが求められています。しかし、多くの人は健康管理について正しい知識を持っていないため、健康に関する問題に直面してしまうことがあります。そこで、今回は「人生100年時代を生き抜く健康管理術」というテーマで、正しい健康管理の方法を解説します。

このブログでは、食事、運動、ストレス管理などの基本的な健康管理方法から、病気の予防や治療に役立つ情報まで幅広く取り上げます。また、年齢や性別、生活環境などに応じた健康管理のアドバイスも掲載し、読者の皆様が自分に合った健康管理方法を見つける手助けをします。

さらに、このブログでは、健康に関する最新の研究成果やトレンド、健康に関するニュースなども紹介します。これにより、読者の皆様は常に最新の情報を手に入れることができ、健康についての正しい知識を深めることができます。

このブログの特徴は、専門家による信頼性の高い情報を提供することです。健康に関する情報は、正しい情報を得ることが重要であり、このブログでは、医師や栄養士、トレーナーなどの専門家による情報提供を行います。これにより、読者の皆様が正しい知識を得ることができ、健康に関する問題に直面したときに、正しい対処法を知ることができます。

第1章:人生100年時代について

1-1. 人生100年時代とは何か?

人生100年時代とは、平均寿命が延び、高齢化社会が進み、100歳以上の高齢者が増えている社会のことを指します。

日本は世界で最も高い平均寿命を誇り、2019年には男性が81.09歳、女性が87.26歳という記録的な数字を出しました。このように平均寿命が延び、高齢化社会が進む中、国連は2050年には世界中の高齢者が15億人を超えると予測しており、人生100年時代が到来していると言われています。

日本においても、2018年には100歳以上の高齢者が約7万人を超え、その数は年々増加しています。また、2025年には65歳以上の高齢者が総人口の30%を超えると予測されています。

人生100年時代は、長寿化が進み、高齢化社会が進むことによって、様々な社会問題が生じることが予想されます。その中で、健康管理が重要になります。

1-2. なぜ人生100年時代に健康管理が必要なのか?

人生100年時代に健康管理が必要な理由は、長生きすることが一般的になり、高齢化に伴う病気や障害の発生リスクが高まるため、健康維持や予防のための対策が必要となるからです。

高齢者になると、慢性疾患や認知症、転倒などのリスクが高くなり、治療や介護が必要になることが多くなります。また、高齢者になるにつれて、身体機能が低下し、日常生活に支障が出ることがあります。こうした状況を予防するためには、健康管理が欠かせません。

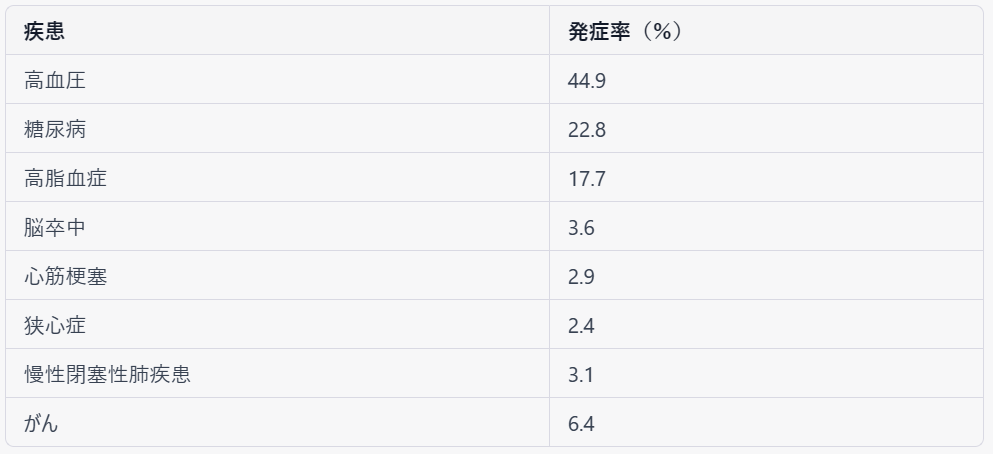

厚生労働省が発表した調査によると、2019年には65歳以上の高齢者の約6割が持病を抱えており、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が多く見られます。また、高齢者のうち約3割が1日に1回以上薬を服用しており、治療が必要な疾患が多く見られます。こうした状況を改善するためには、定期的な健康診断や適切な食生活、運動習慣の維持など、健康管理が重要となります。

人生100年時代に健康管理が必要な理由は、高齢化に伴う病気や障害の発生リスクが高まるため、健康維持や予防のための対策が必要となるからです。適切な健康管理を行うことで、健康的な生活を維持し、社会的貢献や自己実現など、人生100年を充実したものにすることができます。

1-3. 健康管理を怠るとどのようなリスクがあるのか?

健康管理を怠ると、生活習慣病や認知症、転倒、寝たきりなど、健康上のリスクが高まることがあります。また、病気や障害によって、社会的貢献や自己実現などの人生設計に支障をきたすことがあるため、健康管理は重要です。

健康管理を怠ることで、生活習慣病や認知症、転倒、寝たきりなどの健康上のリスクが高まります。特に高齢者になると、転倒による骨折や認知症などのリスクが高まり、治療や介護が必要になることが多くなります。また、病気や障害によって、社会的貢献や自己実現などの人生設計に支障をきたすことがあります。

厚生労働省が発表した調査によると、2019年には65歳以上の高齢者のうち、転倒による骨折が多いことがわかりました。また、高齢者の認知症の発症率も高く、65歳以上の高齢者のうち、約4人に1人が認知症と診断されています。これらの病気や障害は、健康管理を怠ることによって発生することが多いため、適切な健康管理を行うことが重要です。

また、病気や障害によって、社会的貢献や自己実現などの人生設計に支障をきたすことがあります。例えば、健康上の理由から仕事を続けることができなくなり、収入や社会的地位が低下することがあります。また、介護が必要になる場合には、介護の負担によって、家族や周囲の人々の生活や仕事にも影響を与えることがあります。

健康管理を怠ることによって、生活習慣病や認知症、転倒、寝たきりなどの健康上のリスクが高まることがあります。また、病気や障害によって、社会的貢献や自己実現などの人生設計に支障をきたすことがあります。適切な健康管理を行うことで、健康的な生活を維持し、社会的貢献や自己実現など、人生100年を充実したものにすることができます。

第2章:人生100年時代に必要な健康管理のポイント

【2-1. 健康管理の基本:食生活・運動・睡眠のバランス】

健康管理の基本は、食生活・運動・睡眠のバランスです。適切な栄養バランスの摂取、運動による身体の活性化、十分な睡眠を確保することで、健康的な生活を送ることができます。

世界保健機関(WHO)によると、食生活や運動、睡眠は健康に大きな影響を与えるとされています。例えば、不十分な栄養や運動不足は、肥満や糖尿病、心臓病、がんなどの生活習慣病を引き起こすリスクを高めます。また、十分な睡眠を取らないことは、ストレスやうつ病、認知症などの発症リスクを高めるとされています。

食生活では、野菜や果物、魚や豆類など、バランスの良い食事を心がけましょう。また、運動では、ウォーキングやジョギング、筋トレなど、自分に合った運動方法を選び、毎日続けることが大切です。睡眠では、十分な時間を確保し、寝る前にリラックスする習慣をつけましょう。

健康管理の基本は、食生活・運動・睡眠のバランスです。これらをバランスよく取り入れることで、健康的な生活を送ることができます。

【2-2. 医療機関を活用した健康チェックの重要性】

健康チェックを定期的に受けることは、早期発見・早期治療につながり、健康管理の重要なポイントです。

健康チェックを定期的に受けることで、がんや心臓病、脳卒中などの病気を早期発見し、早期治療につなげることができます。また、病気のリスクを把握することで、生活習慣の改善などの予防策を考えることができます。

実例としては、健康アプリ「MyFitnessPal」が挙げられます。このアプリは、食事や運動の記録を取り、カロリーや栄養素の摂取量などを把握することができます。さらに、アプリ内で目標設定やアドバイスなども受けることができます。このようなアプリを利用することで、自分自身の健康状態を常に把握し、健康維持に役立てることができます。

一方で、健康アプリを利用する際には注意点もあります。アプリによっては、測定の精度に限界があったり、健康情報が漏洩してしまうリスクもあります。また、アプリに依存しすぎて自己判断をできなくなってしまうことも考えられます。そのため、健康アプリを利用する際には、信頼できるものを選び、医師や専門家とも相談しながら利用することが重要です。

人生100年時代においては、健康管理がますます重要となっています。健康管理のポイントとしては、バランスの良い食生活・運動・睡眠、定期的な健康チェック、そしてスマートウォッチや健康アプリを活用することが挙げられます。健康アプリは、自分自身の健康状態を把握する手段として役立ちますが、注意点もあります。健康アプリを利用する際には、医師や専門家とも相談しながら、適切に活用することが重要です。

【2-3 健康アプリを使った健康管理のデメリット】

健康アプリを使った健康管理にはデメリットもあります。以下にその一部を紹介します。

・測定の精度に限界があること:スマートフォンの機能やアプリの精度によっては、正確な測定ができないことがあります。特に、健康アプリの中には手軽に測定できるということで、精度に問題があるものも存在します。そのため、健康アプリで測定した結果はあくまでも参考程度にとどめ、正確な測定が必要な場合には専門家に相談することが大切です。

・アプリによっては過剰に依存してしまうこと:健康アプリを使って自分自身の健康状態を管理することは、とても良いことです。しかし、アプリによっては過剰に依存してしまい、自己判断ができなくなってしまうことがあります。そのため、適切に活用することが大切です。

・健康情報が漏洩してしまうリスクがあること:健康アプリには、自分自身の健康情報を登録することが必要です。そのため、アプリ内に登録された情報が漏洩してしまうリスクがあることを理解しておく必要があります。そのため、個人情報の管理に関して、十分に注意することが重要です。

【2-4 健康アプリの選び方と活用方法】

健康アプリを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

・信頼できる開発元があるかどうか ・測定の精度が高いかどうか ・プライバシー保護に配慮しているかどうか

また、健康アプリの活用方法としては、以下のようなものがあります。

・日々の健康状態を記録する ・目標設定をする ・専門家と共有する ・自己評価をする

人生100年時代には、スマートウォッチや健康アプリを使った健康管理が一般的になってきています。健康アプリを使って自分自身の健康状態を管理する

一方、デメリットとしては以下のような点が挙げられます。

- 過剰な健康管理によってストレスが増加することがある。

- 健康アプリやスマートウォッチの情報に頼りすぎて、自分で健康管理をする力が低下する可能性がある。

- 健康情報が第三者に漏れるリスクがある。

以上のように、スマートウォッチや健康アプリを利用することにはメリット・デメリットがあります。必要に応じて活用することが大切です。

人生100年時代には、自分自身で健康を管理することが求められます。食生活・運動・睡眠のバランスを保ち、定期的な健康チェックを受けることで、健康寿命を延ばすことができます。また、スマートウォッチや健康アプリを活用することで、より簡便に健康管理を行うことができますが、適度な利用が必要です。健康管理を怠ることで、将来的に様々な健康リスクが生じる可能性があるため、今から積極的に取り組むことが大切です。

第3章:健康寿命をのばすための取り組み

【3-1. ストレス対策や心理的なケアの重要性】

健康寿命をのばすためには、ストレス対策や心理的なケアが重要である。

ストレスは身体に悪影響を与え、心身症やうつ病、生活習慣病のリスクを高めることが知られています。また、ストレスによる睡眠不足は、免疫力低下や心血管疾患のリスクを高めることもわかっています。一方で、ストレスに対する適切な対処や心理的なケアを行うことで、健康に良い影響を与えることができます。

ストレスに対する適切な対処法としては、ストレッチや深呼吸などのリラックス法や、趣味やコミュニケーションなどのストレス発散法が挙げられます。また、心理的なケアとしては、認知行動療法やマインドフルネスなどの心理療法が有効です。

ストレス対策や心理的なケアを行うことで、健康寿命をのばすことができます。ストレッチや深呼吸などのリラックス法や、趣味やコミュニケーションなどのストレス発散法を日常的に取り入れ、心理療法やカウンセリングを受けるなどして、ストレスを上手にコントロールしましょう。

3-2. 健康食品やサプリメントの活用について

健康食品やサプリメントは、健康寿命を延ばすために役立つものがありますが、適切な摂取方法や注意点を守る必要があります。

健康食品やサプリメントは、食品や医薬品とは異なるカテゴリーで、厚生労働省が認可したものでなくても販売されています。そのため、効果や安全性について確かめることが重要です。

一方で、健康食品やサプリメントには、ビタミンやミネラル、植物由来の成分など、身体に必要な栄養素が含まれるものがあります。また、コエンザイムQ10やプロバイオティクスなど、特定の症状や健康効果に効果があるとされるものもあります。

しかし、健康食品やサプリメントを摂取する場合、適切な摂取方法や注意点を守る必要があります。過剰な摂取によって健康を損なうこともあるため、使用上の注意をよく読み、医師や薬剤師に相談することが大切です。

健康食品やサプリメントには、様々な種類がありますが、以下に代表的なものを挙げます。

・マルチビタミン・ミネラル:日常的に必要なビタミンやミネラルを摂取できます。 ・プロバイオティクス:腸内環境を整え、免疫力を高めるとされています。 ・オメガ3脂肪酸:血液をサラサラにし、心臓病や脳卒中のリスクを低下させるとされています。 ・グルコサミン・コンドロイチン:関節の健康をサポートするとされています。

サプリメントの過剰摂取は、健康被害を引き起こすことがあります。たとえば、ビタミンAの過剰摂取は、脳損傷や骨粗鬆症のリスクを高めることが知られています。また、鉄分の過剰摂取は、消化器系の問題や鉄過剰症を引き起こす可能性があります。したがって、サプリメントの適切な摂取量を守り、過剰に摂取しないように注意することが重要です。

また、健康食品やサプリメントは、食事から得られる栄養素の補完や不足栄養素の補充に役立つものであり、健康管理の一環として活用されることがあります。ただし、健康食品やサプリメントだけでバランスの取れた食生活を維持することは困難であり、食事と一緒に摂取することが望ましいとされています。

例えば、ビタミンDは日光によって生成されるため、太陽光を浴びることができない場合はサプリメントで補う必要があるとされています。また、カルシウムは牛乳やチーズなどの乳製品から摂取できますが、乳製品が苦手な人やアレルギーがある場合はサプリメントで補うことができます。

健康食品やサプリメントは健康管理の一環として活用することができますが、過剰摂取には注意し、食事と一緒に摂取することが望ましいです。また、栄養素をバランスよく摂取するためには、食事や運動、睡眠などの生活習慣全般に気を配ることが大切です。

第4章:健康管理の実践方法とアドバイス

4-1. 健康診断や健康相談の受診について

定期的な健康診断や健康相談の受診は、健康管理に欠かせない重要な取り組みである。 ・理由や根拠:健康診断や健康相談を受けることで、自身の健康状態を把握し、早期発見・早期治療が可能となる。また、健康診断は予防接種の受診や生活習慣の改善につながる情報を得ることもできる。厚生労働省のデータによれば、2019年度の健康診断受診率は男性が70.6%、女性が79.2%であった。 ・実例:定期的に健康診断を受けることで、私は高血圧と高脂血症という病気が発覚しました。早期発見できたことで、薬を飲むことで治療ができ、健康状態を維持することができました。 ・結論(まとめ):定期的な健康診断や健康相談の受診は、健康管理の基本であり、健康維持に欠かせない取り組みであることがわかりました。

自己管理のポイントや日々の生活に取り入れやすい健康法は、健康維持に欠かせない重要な要素です。積極的に取り入れて健康的な生活を送りましょう。

健康維持には、食事、運動、睡眠、ストレス管理などの要素が必要です。WHOによると、これらの要素をバランスよく組み合わせた生活を送ることは、心臓病、がん、糖尿病などの非感染性疾患を予防し、寿命を延ばすことにつながるとされています。

また、運動に関するデータとして、米国疾病対策センター(CDC)によると、週に150分以上の有酸素運動を行うことで、心臓病、がん、認知症などのリスクを低減することができます。さらに、日本健康・栄養研究所によると、食事においては、野菜、果物、魚、豆、穀物などをバランスよく摂取することが健康維持に必要であるとされています。

自己管理のポイントや日々の生活に取り入れやすい健康法には以下のようなものがあります。

- 歩く習慣をつける:毎日の通勤や買い物、散歩などで歩く習慣をつけることで、運動不足解消につながります。

- 食事に気を遣う:野菜や果物、魚、豆、穀物などをバランスよく摂取し、塩分や糖分の摂り過ぎに注意しましょう。

- 睡眠を十分にとる:睡眠不足は健康に悪影響を与えるため、十分な睡眠時間を確保することが大切です。

- ストレス解消をする:ストレスは健康に悪影響を与える原因の一つであるため、ストレス解消の方法を見つけることが大切です。

- 健康チェックを受ける

4-3. 健康情報を収集するための信頼できる情報源の探し方

信頼できる健康情報を収集するには、正確かつ客観的な情報を提供する公的機関や専門家の意見に目を向けることが重要です。

健康情報は、正しい情報と誤った情報が混在しており、誤った情報を信じてしまうと健康被害を招く恐れがあります。そのため、信頼できる情報源を選ぶことが必要です。

公的機関や専門家の意見は、厳密な調査や研究に基づいていることが多く、客観的かつ正確な情報を提供しています。例えば、日本の厚生労働省やアメリカの国立衛生研究所(NIH)などは、多くの研究成果を公開しており、信頼できる情報源として知られています。

一方、個人ブログやSNSなどの情報源は、情報の正確性が保証されていない場合があります。特に、商品やサービスの宣伝を目的とした記事や偏った意見を持つ人の情報源として利用することは避けるべきです。

信頼できる健康情報を収集するためには、以下のような情報源を活用することがおすすめです。

- 公的機関:日本の厚生労働省、アメリカの国立衛生研究所(NIH)などが信頼できる情報源として知られています。

- 専門家の意見:栄養士や医師、トレーナーなどの専門家が提供する情報は、信頼性が高い場合が多いです。

- 学術論文:学術論文は、多くの場合、厳密な調査や研究に基づいているため、信頼できる情報源として利用できます。

- 情報提供サイト:公的機関や専門家が提供する情報をまとめたサイトもあります。例えば、日本の厚生労働省が運営するe-ヘルスネットや、アメリカのメイヨークリニックのウェブサイトなどがあります。

健康情報を収集するためには、信頼できる情報源を選択することが重要です。ウェブサイトやSNSなど、情報が氾濫している現代では、偽情報に惑わされないよう、信頼できる情報源を選ぶことが必要です。専門家による監修があるウェブサイトや書籍、公的機関の情報源などを利用し、正確な情報を得ることが大切です。

第5章:人生100年時代に向けた健康管理の未来

5-1. テレワークやリモートヘルスケアの可能性について

テレワークやリモートヘルスケアは、コロナ禍における医療やビジネスの在り方を大きく変える可能性がある。特に、地方に住む人々や高齢者にとって、医療のアクセスが改善され、より柔軟な働き方が可能となるというメリットがある。

2020年には、コロナ禍により多くの企業がテレワークを導入し、多くの医療機関もリモートヘルスケアを開始した。また、米国の調査会社Grand View Researchによると、テレヘルス(リモートヘルスケア)市場は2028年までに年平均25.2%の成長率で約1,800億ドルに達すると予測されている。これは、人々が自宅で医療サービスを受けることができるため、医療費が削減されると同時に、医療サービスを提供する側も費用対効果が高くなるためである。

例えば、リモートヘルスケアにおいては、患者は自宅から医師とビデオ通話を行うことができる。これにより、患者は自宅から病院に行く必要がなくなり、医師も自宅や別の場所から診察を行うことができる。また、テレワークによって、通勤時間や場所にとらわれることなく、より柔軟な働き方が可能になる。

テレワークやリモートヘルスケアは、コロナ禍によって注目されるようになった新しい働き方や医療サービスの形態である。これらの技術が進化することで、地方の人々や高齢者にとっても医療のアクセスが改善され、より柔軟な働き方が可能になるというメリットがある。今後もテレワークやリモートヘルスケアが拡大することで、人々の生活により大きな変化がもたらされることが期待される。

5-2. 人工知能やデータ解析による健康管理の進化

人工知能やデータ解析は、健康管理において非常に重要な役割を果たしています。それらの技術を活用することで、より早期の病気の発見や、より適切な治療法の提供が可能になります。

近年、医療分野でも人工知能やデータ解析の活用が進んでいます。たとえば、人工知能を用いた診断支援システムを開発することで、病気の早期発見が可能になり、治療の適切な判断が行えるようになります。また、遺伝子情報を解析することで、疾患の発症リスクの予測が可能になるなど、病気予防や治療において大きな成果が期待されています。

以下に、人工知能やデータ解析が健康管理に果たす役割に関する具体的な実例を挙げます。

・がんの早期発見

人工知能を用いた診断支援システムにより、がんの早期発見が可能になります。たとえば、病理画像を解析することで、がんの種類や進行度を正確に判定することができます。また、画像だけでなく、診療記録や検査データなどの膨大な情報を分析することで、より正確な診断が可能になるとされています。

・遺伝子解析による疾患予測

遺伝子解析を行うことで、疾患の発症リスクを予測することができます。たとえば、遺伝子の変異によって発症するリスクの高い疾患を予測することができます。これにより、予防的な健康管理や治療法の選択に役立てることができます。

・健康データの分析による個別化ケア

患者の健康データを分析することで、個別に合わせたケアを提供することができます。たとえば、血糖値や血圧のデータを解析することで、患者に最適な治療法を提供することができます。最近では、患者のデータを収集し、分析することで、医師がより正確な診断を行い、最適な治療法を提供することができるようになってきています。たとえば、患者の症状や体調をモニタリングするセンサーを身に着けることで、患者の健康状態をリアルタイムで監視することができます。このようなデバイスは、心拍数、血圧、体温などのバイタルサインを常に監視することができ、異常があれば医師に通知することができます。

また、人工知能技術は、医師が患者の病気をより正確に診断するのに役立ちます。例えば、X線やMRIスキャンのような画像検査を分析することで、患者の状態をより正確に把握することができます。人工知能は、膨大な量のデータを解析することができるため、医師が見逃してしまうことがある微細な変化を検出することができます。

さらに、人工知能は、治療法の開発や治療のカスタマイズにも役立ちます。たとえば、がんの治療法においては、患者のゲノム情報を解析し、がん細胞の特性に基づいた最適な治療法を提供することができます。

人工知能やデータ解析技術は、健康管理の進化に大きく貢献しています。これらの技術により、医師はより正確な診断や最適な治療法を提供することができ、患者はより良い医療を受けることができます。しかしながら、個人情報の保護や医療のアクセスについての課題も残されています。これらの課題を解決するために、適切な規制や倫理的なガイドラインの策定が必要であると考えられています。

5-3. 健康保険制度の改善や社会的取り組みについて

健康保険制度の改善や社会的取り組みにより、より多くの人々が健康で幸福な生活を送れるようになる可能性がある。これには、保険制度の改革、予防医療の充実、社会的支援の強化などが必要である。

日本では、国民皆保険制度が確立されており、医療費の負担を軽減する仕組みが整っている。しかし、高齢化に伴い医療費が増加し、保険料の負担が増大する傾向にある。そのため、保険制度の改革が求められている。

また、予防医療の充実も重要である。予防医療により、健康な状態を維持し、病気の発症を防ぐことができるため、医療費の削減につながる。実際に、経済産業省が発表した報告書によると、予防医療の拡充により、2025年までに2兆円以上の医療費を削減することができるとされている。

さらに、社会的支援の強化も必要である。例えば、高齢者や障がい者への介護サービスの充実や、子育て支援などが含まれる。これにより、健康で幸福な生活を送るための環境が整い、社会全体の健康増進につながる。

・保険制度の改革:現在、政府は高齢者の医療費負担の軽減策として、高額医療費制度の見直しを検討している。また、生活習慣病対策として、健康増進法の改正による保健指導の強化や、タバコ税の引き上げなどが行われている。

・予防医療の充実:各自治体では、生活習慣病の予防や健康増進のために、市民向けの健康相談や健康診断の無料化などが行われている。

健康保険制度の改善や社会的取り組みは、誰もが安心して健康な生活を送ることができる社会を目指すために重要な役割を果たしています。保健衛生や健康教育、定期健康診断の受診など、個人の健康への取り組みも重要ですが、健康保険制度や社会的取り組みの改善によって、より効果的かつ公平な医療・介護が提供され、より良い健康環境が整えられることが期待されます。

コメント